La visite vétérinaire, un véritable parcours pour le chien

LA VISITE VÉTÉRINAIRE,

UN VÉRITABLE PARCOURS

Pour votre chien, cette visite ne se résume pas à un simple examen de santé entre les mains du vétérinaire.

Mais il s’agit d’un parcours de 6 étapes à franchir, qui vont chacune jouer sur l’état émotionnel du chien.

COMMENT SE PASSE LA VISITE VÉTÉRINAIRE ?

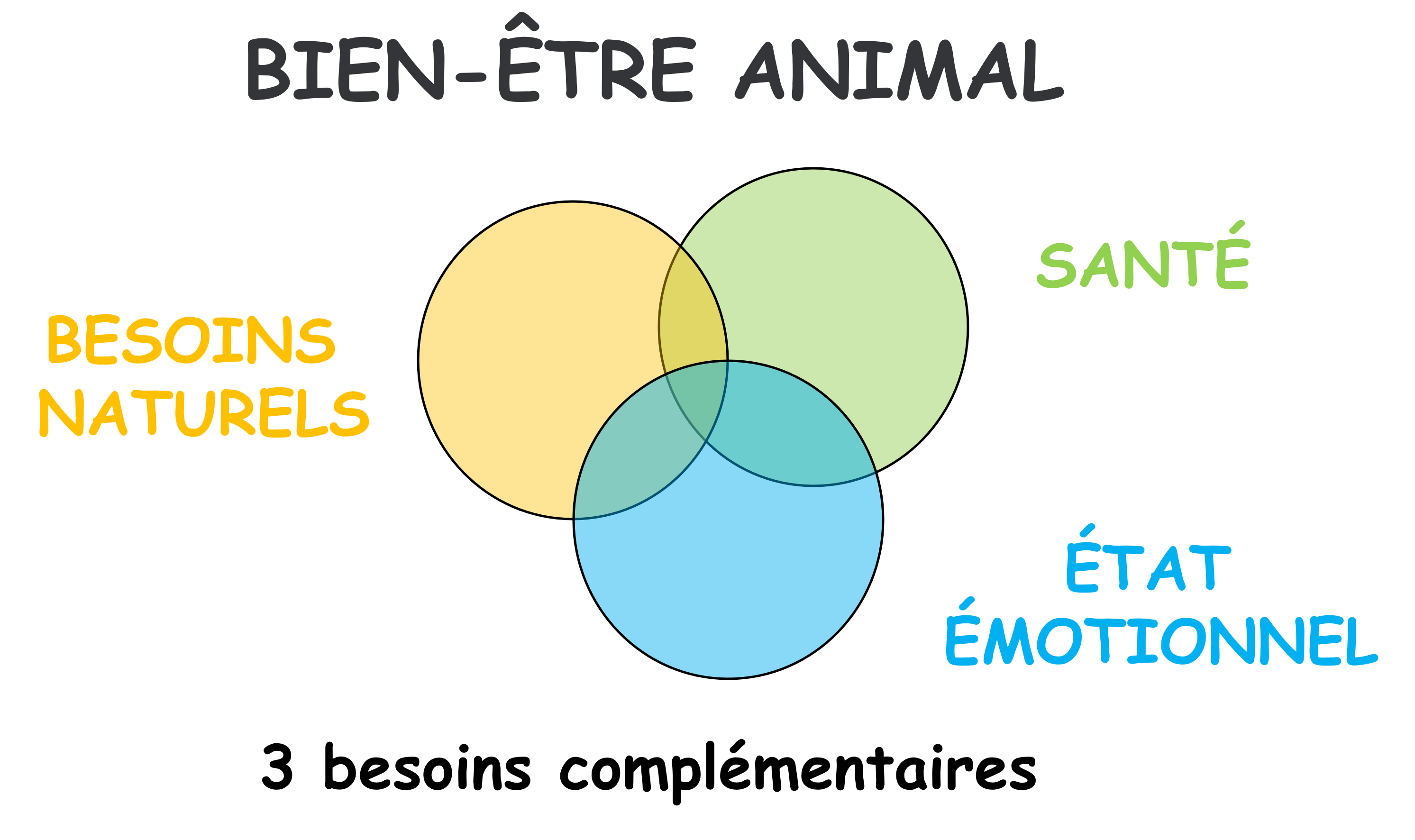

Prendre soin de la santé du chien est essentiel à son bien-être. Cela passe par un bilan de santé annuel, par des soins préventifs ou curatifs et parfois par des examens d’urgences.

Le déroulement de ces passages chez le vétérinaire va avoir une incidence sur le souvenir que le chien va en garder : positif ou négatif.

1. 🚗 LA VOITURE

– Est-ce que votre chien grimpe tout seul dans la voiture ?

– Faut-il l’attraper et le porter pour l’y installer ?

– Est-il malade lors des trajets ?

Tout commence dès le départ de la maison. Le chien peut ne pas apprécier les trajets en voiture pour diverses raisons. Car il n’y est pas habitué, parce que ça le rend malade, parce qu’il n’est pas bien installé, parce qu’il s’est fait peur lors d’un freinage brutal, etc.

Ajouté à cela, la patience du propriétaire aura ses limites. Car il n’aura pas le temps de lui courir après, ou il lui faudra de l’aide pour le porter et l’installer dans le véhicule.

C’est un ensemble de raisons qui peut générer chez le chien une première émotion négative.

2. 🅿️ LE PARKING

– Est-ce que votre chien est à l’aise avec le bruit des voitures et du monde sur le parking ?

– Descend-il facilement du véhicule ?

– Est-ce qu’il préfère faire demi-tour et rentrer à la maison ?

Les structures vétérinaires sont généralement en milieu urbain ou semi-urbain. Le chien n’est peut-être pas habitué au bruit de la circulation, à la population, au croisement d’autres animaux.

De plus, le chien est capable de reconnaitre le lieu et de se remémorer les expériences passées.

Les mauvais souvenirs et le manque de socialisation peuvent ainsi accroître son appréhension.

3. ⚖️ LA BALANCE

– Est-ce que votre chien monte spontanément sur la plateforme ?

– Est-ce qu’il freine des 4 fers et vous devez le pousser ou le soulever pour l’y mettre ?

La balance est un passage obligatoire afin d’établir un suivi pondéral et permettre une prescription médicamenteuse précise et adaptée.

Le chien n’a même pas le temps de réfléchir à ce que son propriétaire attend de lui face à ce support. Il se retrouve non seulement contraint et forcé de mettre les 4 pattes dessus mais en plus il doit y rester sans bouger !

De ce fait, ce moment est généralement conflictuel entre le binome. Cela crée une forte tension chez le chien et génère de l’impatience et le sentiment d’échec chez le propriétaire.

4. 🐾 L’ACCUEIL/ATTENTE

– Est ce que votre chien reste calme en attendant son tour ?

– Est-il agité et vise la sortie à tout prix ?

L’espace d’accueil et d’attente est généralement une zone dynamique. En effet, il y a de nombreux passages, la présence d’animaux stressés, différents bruits sont émis comme la sonnerie du téléphone, la prise du sac de croquettes, etc.

Par conséquent, le chien se retrouve à patienter et à observer tout ce qu’il se passe autour lui durant plusieurs minutes. Cette agitation va malheureusement augmenter son adrénaline (hormone du stress).

5. 🩺 LA TABLE D’EXAMEN

– Est-ce que votre chien saute sur la table spontanément ?

– Faut-il le porter pour l’y installer et tout faire pour lui éviter d’en descendre ?

Tout comme la balance, monter sur un support n’est pas naturel pour le chien. D’autant plus qu’il y a une personne étrangère dans la pièce, souvent à proximité de la table.

A ce moment-là, le chien n’est pas en confiance et préfère rester au sol pour pouvoir s’échapper plus rapidement. Un nouveau conflit va généralement s’installer entre le chien et son propriétaire ou avec le personne soignant…

6. 👨⚕️ LES MANIPULATIONS DU PERSONNEL SOIGNANT

– Est-ce que votre chien se laisse examiner avec patience ?

– Reste-t-il stoïque en espérant que cela se finisse au plus vite ?

– Faut-il faire appel à des talents de guerrier pour le maitriser ?

Les manipulations peuvent sembler banales d’un point de vue humain, mais pour le chien elles sont loin d’être anodines. Le contact avec un inconnu n’est pas apprécié de tous les chiens, et la nécessité de soins est forcément incomprise par l’animal. De plus, certaines manipulations peuvent être déplaisantes ou douloureuses.

Ainsi, le chien montre son inconfort en fuyant, en s’agitant ou en se défendant. Bien souvent, il se retrouve à mordre dans le but de faire stopper ces gestes désagréables pour lui.

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA VISITE VÉTÉRINAIRE ?

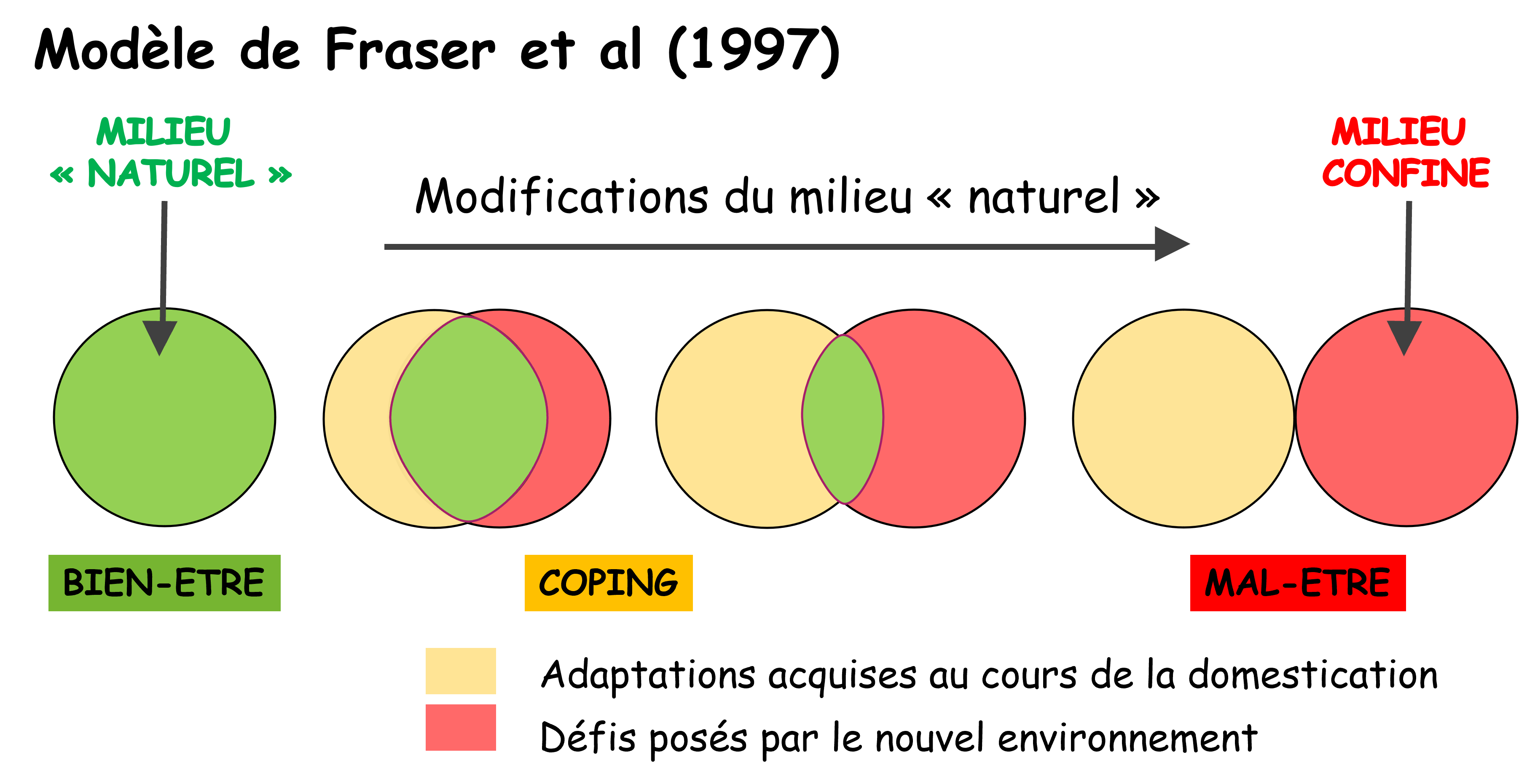

Lorsque l’on regarde le défilé de ces différentes étapes, on constate qu’en fonction du ressenti du chien à chacune d’elles, cela aura une incidence positive ou négative sur la situation suivante.

Plus votre chien sera « 🟢 » = serein sur l’ensemble des étapes, plus il arrivera sur la dernière étape avec un état émotionnel plutôt calme ou légèrement soucieux

Par contre, si votre chien part de la maison en étant « 🟡» = soucieux/mitigé, les étapes qui vont suivre vont accentuer son émotion négative et le mettre dans le « 🔴 » = peur/stress.

Ainsi, les étapes de 1 à 5 vont être annonciatrices du déroulé de l’étape 6.

COMMENT Y REMÉDIER ?

Les points clés de la gestion émotionnelle

- OBSERVATION

Apprendre à reconnaitre les signaux que le chien renvoie pour indiquer ce qu’il ressent est nécessaire pour améliorer ou préserver son état émotionnel lors de ces étapes.

- (CONTRE) CONDITIONNEMENT

Créer une association positive entre la situation et quelque chose d’apprécié par l’animal (ex. friandise, jouet, caresse…) est un précieux avantage pour modifier l’état émotionnel du chien.

- ENTRAINEMENT

Travailler le chien en lui permettant d’affronter chaque étape individuellement et progressivement et primordial pour lui donner confiance en lui et en vous. S’appuyer sur un plan d’entrainement écrit permettra de travailler dans la bonne direction en tenant compte des réactions du chien.

- HAPPY VISITES

Se rendre chez le vétérinaire juste pour le plaisir peut être une bonne option pour habituer le chien à se retrouver dans cet environnement sans qu’il ne se passe forcément quelque chose.

Si le chien est ok avec le contact humain, un moment de tendresse ou de gourmandise auprès des assistantes vétérinaires sera toujours le bienvenu afin d’ajouter du positif à sa venue.

En outre, il ne faut pas hésiter à demander au personnel soignant s’il y a la possibilité de venir entrainer le chien sur le parking, en salle d’attente et sur la balance. Dans ce cas, pour entrainer dans des conditions optimales, connaitre les moments les plus calmes seront des atouts pour que le chien soit le plus serein possible. Et si l’accès a une salle de consultation est permis, pourquoi ne pas s’aventurer à le faire monter sur la table puis simuler quelques manipulations.

Prenons l’exemple de la balance

– Tout d’abord, s’assurer d’avoir suffisamment d’espace pour que le chien puisse monter

– Puis déposer des friandises près de la balance, puis de plus en plus proche de celle-ci

– Ensuite déposer des friandises au bord de le balance puis de plus en plus vers l’avant pour inciter le chien à monter les pattes dessus

– Cependant, si le chien hésite ou recule, reprendre les étapes précédentes pour réduire la difficulté et réaugmenter petit à petit

– Pour terminer, une fois dessus, renforcer fréquemment pour qu’il se maintienne sur la durée

– L’apprentissage d’une position « cible/podium » avec les pattes posées dessus peut être utile dans cette situation. En effet, en voyant la cible le chien sait déjà ce qu’il doit faire. Ainsi il n’y a plus qu’à positionner cet accessoire sur un support (balance ou table également) pour qu’il passe à l’action.

Conclusion

Plus le chien sera dans un état d’esprit « joyeux », plus sa résilience et sa coopération seront grandes. D’ailleurs, il existe des techniques d’approche « Low Stress » (réduction du stress) qui peuvent être pratiquées en structure vétérinaire.

Cependant, la mise en place d’une association positive et d’un travail régulier de désensibilisation ne feront que renforcer les bons comportements du chien.